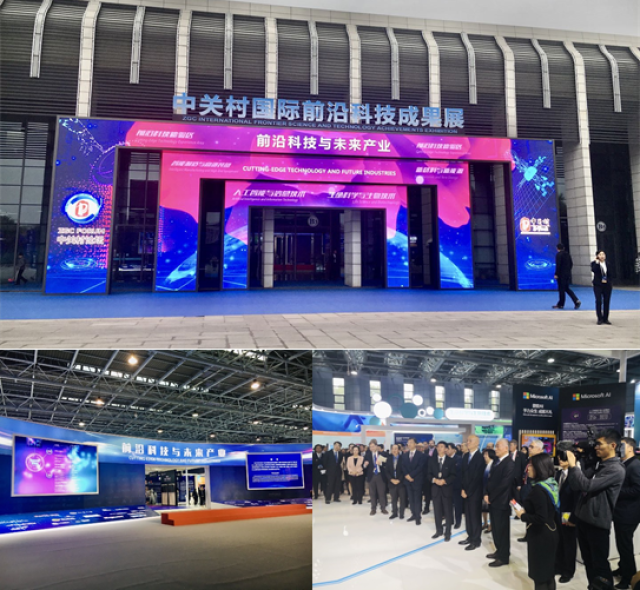

“中关村国际前沿科技成果展”于2019年10月16日在北京中关村示范区展示中心隆重开幕。展览由科技部、中国科协、中国科学院和北京市人民政府主办,围绕“前沿科技与未来产业”主题,集中展示了中外116家单位的167项前沿科技成果,描绘出一幅幅未来图景。展览分为5个板块,包括人工智能与信息技术、生命科学与生物技术、智能制造与高端装备、新材料与新能源和前沿科技体验区等,聚焦核心芯片、生物特征识别、基因检测与治疗、干细胞与分子生物学、智能制造等前沿科技领域和未来重点产业发展方向。

北京大学工程科学与新兴技术高精尖中心受邀参加本次中关村国际前沿科技成果展会,并分别在人工智能与信息技术、智能制造与高端装备板块展出了智能康复机器人、动力小腿假肢、水下仿生机器人、机器鱼等一系列研究成果。

1、智能动力下肢假肢

高精尖中心先进制造部智能康复机器人研究团队主要从事机器人动力学与智能控制相关研究,在动态行走机理、穿戴式机器人、人体运动意图识别、肢体神经运动康复等领域取得了一系列研究成果,为深入理解人体运动机理及实现人与穿戴式机器人有效融合提供了关键理论和核心方法。

智能动力小腿假肢是基于人体踝足仿生结构而设计,在坐、站、平地行走、上下斜坡/楼梯、自行车骑行、跑步等多种步态和复杂地形运动中,可自主识别人体运动意图,智能调节关节角度、阻尼和动力,从而改善穿戴者的行走步态,基于电机-液压混合驱动的智能动力大腿假肢充分融合了液压阻尼柔顺调节和电机动力高效输出等优点,可显著改善穿戴者的步态对称性和穿戴舒适性。同时,智能康复机器人研究团队提出基于阻尼控制实现踝关节对不同地形的自适应方法,研制出目前国际同类假肢中重量最轻的智能动力小腿假肢PKU-RoboTPro,突破了微小型阻尼智能可调液压缸设计和制备工艺,研制出目前唯一通过300万次连续运动测试的国产液压膝关节。

2、仿生水下机器人系统及环境感知

高精尖中心先进制造部智能仿生机器人团队长期致力于水下仿生机器人和环境智能感知研究。在水下环境感知方面,由于水下机器视觉的退化严重,限制了机器人的水下感知和作业能力,而多数现有恢复方法不具备实时性和自适应性。因此,智能仿生机器团队提出了基于生成对抗网络的视觉恢复方案,实现了水下图像的自适应恢复。同时,提出了基于双重改良机制的目标检测方法,实现了水下目标的快速精准识别。

另外,在水下仿生机器人智能控制方面,首先,团队通过观察鱼类的转向运动,提出了基于动态轨迹法的快速转向运动方法,实现了机器鱼460º/s 的平均转向角速度和670º/s 的峰值角速度,超远当时世界上120度每秒的机器鱼转向速度。此外,针对海豚的跃水运动,智能仿生机器人组也进行了深入研究,研制了高推重比的机器海豚平台,并提出了基于尾鳍攻角的快速推进方法和基于多鳍面攻角的姿态控制方法,在世界上首次实现了机器海豚的翻滚和跃水运动。

目前智能仿生机器人团队已研制出系列仿生机器人包括机器鱼、机器海豚、机器水母、两栖机器人等,相关关键技术已在水质监测和水下捕捞中得到应用。水下仿生水下机器人实现了推进器与舵的统一,具有高机动、低扰动等优点,更适于在复杂动态水环境的监测、搜索、勘探、救援等作业。

中关村管委会主任翟立新表示,这些最新研究或尚在不断完善的科技成果,代表了行业的领先水平,具有广阔发展前景,可能将会在未来5到10年带来行业、生活的巨大变革,为国家创新驱动发展战略的实施提供有力支撑,同时也充分体现出了本次展览的国际性、前沿性。高精尖中心也将继续致力于工程科学核心领域的研究,激发创新潜力,争取取得更好的成就。

.png)

中心动态

中心动态 学术活动

学术活动